Un’intervista al fotografo italiano, vincitore del World Press Photo 2021 nella categoria “Ritratti, storie”.

Sguardi italiani #2. Gabriele Galimberti

a cura di Maria Teresa De Palma

Sei tra i fotografi italiani vincitori del World Press Photo 2021: “Ameriguns” si è aggiudicato infatti il primo premio per la categoria “Ritratti, storie”. Il progetto è frutto di un lavoro pluriennale, a documentare una realtà conosciuta ai più, ma mai abbastanza raccontata: l’onnipresenza delle armi nel contesto degli Stati Uniti d’America, la sua cosiddetta gun culture. Puoi raccontarci la nascita e l’evoluzione di questo lavoro, e in generale il tuo rapporto a questi luoghi? Il modo, cioè, in cui hai calibrato e costruito la tua visione di un Paese iper-rappresentato mediaticamente come gli USA?

Ho un amore particolare per gli Stati Uniti, ed è un amore nato davvero per ragioni intime, personali. Ho iniziato a viaggiare in America perché lì avevo dei legami, e mi sono poi appassionato al Paese. D’altronde, è un luogo che ha influenzato in maniera fortissima la mia formazione. Da adolescente, amavo molto la musica, il cinema, in generale la cultura degli Stati Uniti, e quando ho avuto poi l’opportunità di iniziare a percorrere davvero quei luoghi, ho avuto conferma di quest’amore, inizialmente solo ideale. Il mio primo viaggio negli Stati Uniti risale al 2004, in Texas. Ricordo ancora le prime impressioni, l’arrivo all’aeroporto di Houston e il percorso in macchina, in direzione di Austin: attraversavo questo strano deserto texano, puntellato a bordo strada di McDonald’s e negozi di pistole. In tre ore di guida, ne avrò visti almeno una quarantina. Nel corso di quindici anni, sarò tornato negli Stati Uniti almeno cinquanta volte, realizzando lì moltissimi dei miei lavori. Per tornare a “Ameriguns” e alle sue origini: tre anni fa, stavo lavorando a un servizio per il “National Geographic”, documentando il mercato e lo scambio, tra privati, di dinosauri e fossili. Mi trovavo in Kansas e, guidando in quelle campagne, mi è capitato di incrociare ancora uno dei tanti negozi di armi, un negozio enorme, in mezzo al nulla. Sono entrato per curiosità, seguendo un impulso momentaneo. Poco dopo, mi ritrovo a chiacchierare con uno dei clienti, che mi racconta di non essere al suo primo acquisto, ma anzi di possedere e conservare in casa moltissime armi. Ho chiesto di poterlo seguire al suo rientro, per poterle fotografare, anche se in quel momento non avevo ancora in mente di trarne un progetto. In ogni caso, è questa l’origine della serie. La prima foto è stata scattata in quel contesto, ricorrendo già alla formula visiva che oramai è divenuta, in qualche modo, la mia firma: ritratti con oggetti, collezioni, dettagli. È un taglio che si ritrova anche nel mio progetto sui giochi, “Toy Stories”, o in quello sulle nonne, “In Her Kitchen”. Una formula visiva che ho utilizzato più volte, e che ho adottato anche per questo primo ritratto dei pistoleri americani. Quando ho guardato il risultato della foto, mi sono detto che funzionava. Di lì a una settimana, utilizzando più o meno la stessa tecnica, ne ho realizzate altre, entrando nei negozi di armi o nei poligoni di tiro, e individuando sempre i miei soggetti in modo casuale o spontaneo. Qualche mese dopo, sono tornato a Washington, dove ho consegnato al “National Geographic” la storia su fossili e dinosauri, e alla fine di quella presentazione, ho accennato al nuovo lavoro che avevo in corso. Sul momento, gli editor della rivista si sono mostrati increduli, quasi sorpresi che avessi scelto e ritratto, del contesto in cui si muovevano, proprio quella realtà. Ed è stato allora che mi sono reso conto che il progetto andava fatto: c’era qualcosa di nuovo, in quelle immagini, anche per gli americani stessi. Il lavoro è poi durato circa un anno e mezzo. Ho iniziato infatti una vera e propria ricerca, mirata non solo all’individuazione dei soggetti da fotografare, ma alla comprensione del fenomeno generale. Le fotografie sono il frutto di due viaggi differenti, ognuno della durata di circa un mese: il primo viaggio ha coperto l’east coast, da nord a sud, idealmente da Detroit fino alla Florida e toccando una ventina di Stati; il secondo viaggio si è svolto invece nel west, toccando circa trentotto Stati su cinquanta. Ottomila miglia di guida, e circa cinquanta ritratti.

È interessante riflettere su questo dato: che gli stessi Statunitensi abbiano avuto bisogno di uno sguardo esterno, il tuo, per riconoscersi, per poter guardare una realtà che è prettamente invece la loro.

In effetti è qualcosa che mi ha stupito. Vedere gli editor del “National Geographic”, persone cioè che conoscono il mondo, stupiti, increduli di quel lavoro, è stata un’esperienza particolarmente forte anche per me. Il fenomeno della diffusione delle armi negli USA è conosciuto da tempo, non è una novità: secondo alcune stime, il 48% delle armi mondiali si trova negli Stati Uniti. Poi la fotografia ha questo potere, di svelare una verità, con un’immediatezza data dalla forza del visivo che forse i numeri non riescono a comunicare. Il lavoro ha funzionato in effetti molto bene. Oltre al World Press, “Ameriguns” ha vinto anche il Premio Ponchielli, e il libro che ne è stato tratto sta avendo ottima diffusione.

Ancora su questo lavoro: si tratta, in qualche modo di ritratti dal tono iperrealista, con un’ampia contestualizzazione ambientale, eloquenti nella loro ironia, stridenti nelle loro associazioni, spesso graficamente accurati. Le armi, oggetto primo di questo tuo lavoro, creano pattern e texture, con un effetto di straniamento e alterazione rispetto al classico tono descrittivo della fotografia giornalistica. Quali sono le matrici, le intenzioni alla base di una simile scelta stilistica – riconoscibile, tra l’altro, in molti dei tuoi lavori? Pensi che la tua formazione nell’ambito della fotografia di moda abbia in questo caso lasciato un segno?

Sì, all’inizio della mia carriera, per i primi quattro o cinque anni, ho lavorato negli studi di moda. E gli strumenti e tecniche che ho affinato durante quell’esperienza – l’utilizzo della luce, la costruzione dell’immagine –, sono elementi che ho portato con me quando ho iniziato a fare fotografia documentaristica. È stato anche questo un passaggio un po’ casuale, avvenuto mentre mi trovavo in Texas, per ragioni personali. È stato lì che ho dato avvio alla mia ricerca documentaristica, fotografando gli Stati Uniti e ricorrendo allo stile che avevo appreso dalla fotografia di moda: la luce artificiale, la costruzione e la messa in scena dell’immagine. All’inizio, non è stato facile. Mescolare questi due linguaggi – il puro stile documentario, e il taglio visivo proprio della fotografia commerciale – non era qualcosa di facile o scontato. Per fortuna, negli anni, il linguaggio della fotografia documentaria ha vissuto un’evoluzione profonda. Il premio che ho vinto quest’anno al World Press, ad esempio, non sarebbe stato possibile probabilmente cinque o dieci anni fa. Il mio stile non sarebbe cioè stato accettato, nel mondo del fotogiornalismo, perché le mie sono foto evidentemente costruite, messe in scena. Naturalmente, quello che avviene dentro la fotografia è tutto vero, niente è costruito ad hoc. Ma il setting generale dell’immagine riporta fortissimo il segno del mio intervento. Si è verificata quindi, nella messa a punto della mia pratica documentaristica, una sorta di doppia circostanza. Da un lato, il peso e il portato evidente del mio passato da fotografo commerciale, dall’altro l’evoluzione contestuale dei linguaggi del fotogiornalismo, oramai aperti a sperimentazioni e nuove forme, altrettanto efficaci nel racconto di storie rispetto a stili più tradizionali.

È molto interessante quello che dici, riflettendo proprio su quella che è stata forse la presa di distanza o la messa in discussione dei paradigmi di veridicità associati di solito alla fotografia giornalistica.

Sì, c’è stato un po’ un passaggio di attenzione. In molti casi, quello che è importante è comunque la storia che racconti, che deve sempre avere un forte legame con i fatti, con la verità. All’interno della mia fotografia, è tutto vero, non invento mai nulla. Gioco soltanto, a livello di linguaggio, con degli elementi e delle presenze già esistenti.

Nei tuoi progetti, scegli spesso una chiave di tipo “tematico”, a costituire una sorta di traccia, di fil rouge trasversale che ti permetta l’attraversamento di più spazi, luoghi e contesti. Penso ad esempio al progetto “Toy Stories”, sviluppato tra India, Cina, Marocco, le Isole Fiji, o ancora a “Couch Surfing”, che forse più di altri lavori ben esemplifica l’indole nomadica della tua fotografia; o ancora al lavoro sulle “Grandmas” in cucina, divenuto anche questo libro fotografico. Pensi che lavorare in questo modo ti conceda l’opportunità di cogliere – al di là delle pure evidenti differenze – le forme di continuità esistenti tra persone, culture, comunità del mondo?

Andare a fondo di questa domanda richiederebbe spazi e tempi che forse qui non abbiamo. Certamente, i miei lavori, soprattutto quelli di taglio più globale, come “Toy Stories” o “Grandmas”, dove ho toccato molti Paesi, sono appunto basati sul tentativo di giocare con similitudini e differenze. E il risultato a cui punto è quello di utilizzare un linguaggio abbastanza neutro e leggero, ricavando un’immagine che parli da sola, molto leggibile, ma che sia comunque ricca di informazioni. E questa ricerca quasi antropologica, nello sforzo di cogliere analogie e diversità esistenti da un continente all’altro, è la linea su cui tento di impostare tutti i miei lavori.

Da dove nasce lo spunto, l’input iniziale per progetti di lungo corso come questi?

Quasi tutti i lavori che ho fatto sono nati sulla scorta di intuizioni quasi casuali. Credo di essere in qualche modo dotato di buoni recettori. Riesco a capire se c’è una storia nell’aria che ha senso raccontare, com’è successo con il mio primo grande lavoro, “Couch Surfing”, nato appunto un po’ per caso. Questa la sua origine: nel 2007, mi trovavo in Cina per realizzare un libro sulle Olimpiadi di Pechino e, alla fine del lavoro, ho fatto un viaggio nel sud del Paese. Non era facile per un europeo muoversi in quel momento in Cina, da solo, ed è lì che mi sono avvicinato alla pratica del couch surfing. Un viaggio spontaneo, di curiosità e piacere, che si è poi trasformato in un progetto professionale – grazie a una rivista italiana che mi ha poi assunto per tenere una rubrica biennale sull’argomento. La stessa origine, quasi fortuita, hanno avuto altri progetti, come “Toy Stories” o “In Her Kitchen”. Tutti i miei progetti hanno sempre qualcosa che arriva da un approccio quasi intuitivo, poco programmato, in parte imprevedibile.

Lavori stabilmente per il “National Geographic”. Puoi raccontarci l’inizio di questa collaborazione, e in particolare il rapporto che hai con gli editor? Quale il peso della scelta delle foto, nella composizione di una storia?

Prima di arrivare al “National Geographic”, ho lavorato con molte altre riviste, e tutte hanno costituito dei passaggi di crescita. Sono arrivato a lavorare per la prima volta con il “National” nel 2015, ed è stata chiaramente una grande soddisfazione personale. È avvenuto perché in quell’anno ho realizzato con Paolo Woods un lavoro sui paradisi fiscali: anche quello un progetto lungo, di circa tre anni, particolarmente impegnativo, che però ha portato a risultati abbastanza soddisfacenti. La sfida era riuscire a tradurre concetti piuttosto complessi – e luoghi particolarmente reticenti ad essere ritratti in immagine, come le grandi banche o gli spazi della finanza – in un linguaggio comprensibile, fruibile al pubblico: e questo è arrivato agli occhi di alcuni editor del “National Geographic”, che ci hanno poi chiamato a lavorare con loro. Da quel momento a oggi, ho lavorato per loro su sette, otto storie diverse, circa due all’anno – metà dei progetti sono mie proposte, metà loro committenze. Per quel che riguarda più specificamente il legame con gli editor, è qualcosa che andrebbe raccontato caso per caso, rivista per rivista. Nel caso del “National Geographic” è un rapporto molto forte. L’editor è parte integrante del lavoro: quando lavori a una storia per loro, non sei mai da solo. Si tratta invece di un lavoro di squadra, in cui il ruolo dell’editor è fondamentale anche da un punto di vista strettamente logistico e pratico. Nel mio caso, non ci sono limiti forti, spesso sono lasciato libero di operare nella direzione che reputo più opportuna.

Dicevamo che molte delle tue storie – tra cui “Ameriguns” – si sono poi concretizzate in veri e propri progetti editoriali su carta. Che tipo di lavorazione implica la costruzione di un libro fotografico? Quale il rapporto tra testo e immagine?

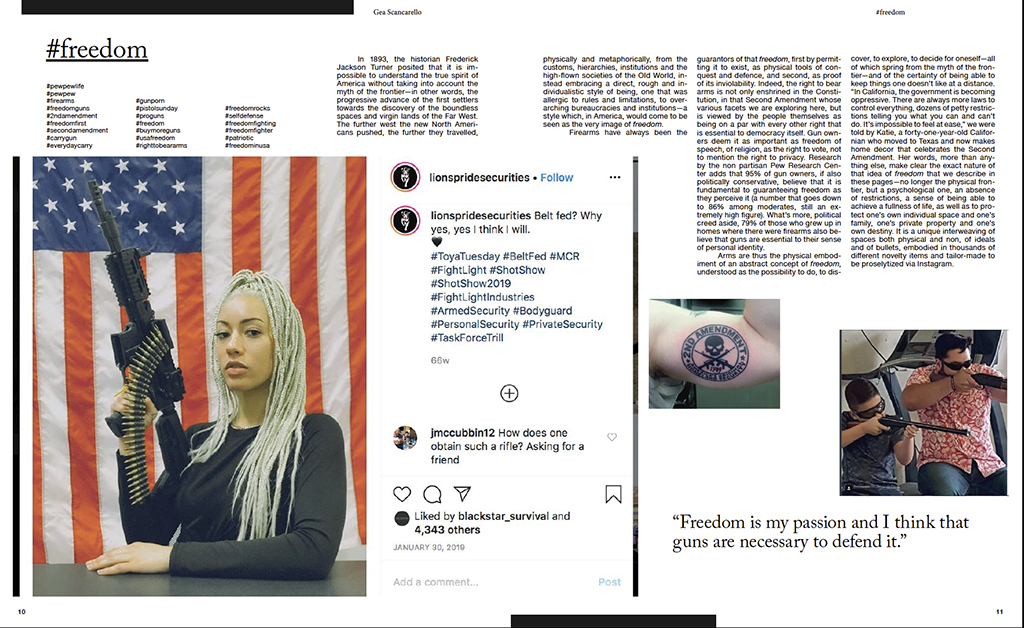

Lavorare a una storia per rivista e lavorare a un libro fotografico: sono due approcci completamente diversi. La storia costruita per essere pubblicata su rivista è indirizzata a un pubblico completamente diverso, ed è solitamente accompagnata da un articolo di supporto. Nel libro, hai solitamente molto più spazio per l’approfondimento, e margini più ampi anche nel senso della costruzione stilistica. È qualcosa che apprezzo particolarmente. Nel corso della mia carriera, ho realizzato cinque libri a mia firma, e almeno un’altra decina in collaborazione con alti fotografi, tra cui sette o otto con Riverboom, il collettivo di cui faccio parte. Nel caso di “Ameriguns”, il libro è nato da un lavoro di squadra comune. Fondamentalmente il ruolo di Gea Scancarello, la giornalista che ha curato i testi e le intervista, e di Tommaso Tanini, l’art director che ha creando il concept del libro, trovando il modo di far dialogare le mie fotografie con brani e grafiche estratti da Instagram – e riuscendo così a mettere a paragone la mia rappresentazione, il mio sguardo, con le forme di autorappresentazione che i soggetti stessi delle mie foto andavano a proporre e costruire, spesso in modo autocelebrativo. In moltissimi dei miei lavori, d’altronde, il rapporto tra testo e immagine è fortissimo. In qualche modo, si tratta di due elementi che si rafforzano a vicenda: fotografia e parola si danno supporto e valore a vicenda, e spesso il testo aiuta a svelare, dell’immagine, nuovi dettagli e elementi, rimasti sopiti a un primo sguardo. Naturalmente, non è un discorso universalmente valido: ci sono molti altri lavori, o molti altri fotografi che ammiro e che prendo a riferimento, e da cui traggo ispirazione, che non ricorrono al testo, perché utilizzano un linguaggio visivo che di fatto non ne ha bisogno.

Un’ultima domanda, d’obbligo a questo punto: quali sono i tuoi fotografi di riferimento?

Tra molti, potrei citare Martin Parr, che è stato tra i primi a fotografare quello che aveva attorno, a casa nella sua quotidianità, con la coscienza che per realizzare storie non è sempre necessario andare in giro per il mondo. Per me è stata una piccola rivoluzione. Ha iniziato a farlo con una potenza di immagine fortissima e mettendoci sempre quel tratto di ironia che credo di mettere anche io nelle mie foto – come nell’ultimo, “Ameriguns”, un lavoro tutto sommato drammatico, ma che ricorre a un linguaggio che strizza un po’ l’occhio al pop, al mondo pubblicitario. L’immagine, a un primo sguardo, può trarre quasi in inganno, sembrare un’immagine celebrativa. Per capirne davvero il senso, occorre necessariamente saper riconoscerne la qualità quasi umoristica.

Gabriele Galimberti (1977) è un fotografo italiano nato in Val Di Chiana (Toscana). Ha realizzato progetti e reportage in tutto il mondo, lavorando per testate internazionali come “National Geographic”, “The Sunday Times”, “Le Monde”. Nel 2021, è stato tra i vincitori della 64° edizione del World Press Photo, aggiudicandosi il primo premio nella categoria “Ritratti, storie” con il progetto “Ameriguns”, divenuto anche libro fotografico. Maggiori informazioni sono disponibili sul canale Instagram, e sul sito gabrielegalimberti.com